张永青,现为文传学院汉语言文学教研室专职教师,本学期主讲《文字学》课程。

课程内容:第十一章——文字的分化与合并。

主要任务:通过深入讲解文字分化与合并的概念、方法、实例及其历史背景,帮助学生全面理解这两种现象,并探讨它们对汉字规范化的意义,从而提升学生的文字学素养。

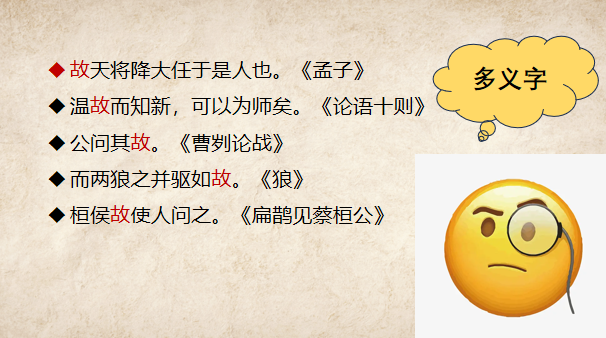

12月24日H204教室为22汉本6班教授《文字学》课程。课程伊始,张老师便以生动的语言,将文字的分化与合并这一看似枯燥的文字学现象与社会经济发展相结合,她从多义字入手,通过列举《孟子》《论语》等经典古籍中的例句以及现代科技发展下诞生的新兴词汇,引导学生理解多义字在语言表达中的复杂性和多样性。张老师的课程讲授特点突出:注重举例,理论联系实际,鼓励学生进行研究性学习。

(课件展示)

在讲授文字的分化时,张老师不仅列举了“母——毋”、“巳——已”等笔画细微差别的分化字,还通过“它——蛇”、“孚——俘”等假借义通行而为本义造新字的实例,让学生深刻体会到文字分化在语言表达中的重要作用。同时,张老师还结合现代汉语中的实际用例,如“蒲陶——葡萄”、“夫容——芙蓉”等词的演变,展示了文字分化在汉字系统内部协调发展中的生动实践。另外,张老师深知文字学的教学不仅在于知识的传授,更在于学生创新思维的培养。因此,在讲授文字的合并时,他鼓励学生思考文字合并的必要性和可能性,引导学生探讨如何控制字数、简化字形,以及使用文字的某些习惯对文字合并的影响。通过小组讨论和课堂展示等形式,张老师激发了学生的思考热情,培养了学生的创新思维和批判性思维。学生们在探讨中逐渐意识到,文字的分化与合并是汉字系统内部不断调整和完善的过程,也是语言文字发展变化的必然结果。

(张老师的课堂)

在授课过程中,张老师还巧妙地将课程思政元素融入其中。她通过讲述汉字的发展历程和演变规律,引导学生认识到汉字作为中华文化的瑰宝,承载着丰富的历史文化内涵和民族智慧。同时,张老师还强调了文字分化与合并对于提高语言表达准确性和丰富性的重要作用,鼓励学生珍惜和传承这份宝贵的文化遗产。这种将专业知识与思政教育相结合的教学方式,不仅增强了学生的文化自信和民族自豪感,也提升了学生的综合素质和社会责任感。

(文/图 谷陈梦)